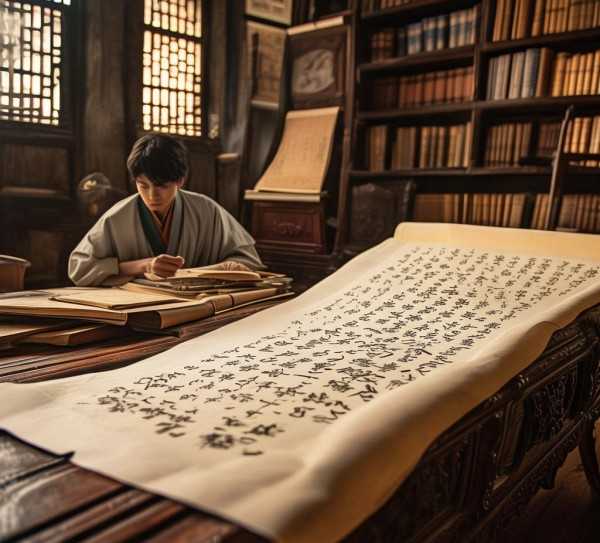

魏征谏太宗十思疏原文解析与唐代治国智慧研究

在我国绵延不绝的历史长河中,唐代堪称一个政治昌明、经济繁盛、文化璀璨的辉煌时代,在这个时期,涌现了众多杰出的政治家、思想家,魏征便是其中一位佼佼者,他的《谏太宗十思疏》一文,不仅彰显了他卓越的文学造诣,更深刻地反映了其深邃的治国理念,本文将围绕《谏太宗十思疏》的原文及翻译,对魏征的治国思想进行深入剖析。

《谏太宗十思疏》原文如下:

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其源泉,思国之安者,必积其德义,夫德义,人之所重;而积德义,国之所赖也,是以,古之圣王,未有不以德义为本者,今陛下以仁孝闻于天下,诚宜宏兹德义,使归心。

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其源泉,陛下宜崇儒术,弘道义,使知礼乐,明法度,夫礼乐,国之四维;法度,国之准绳,陛下宜崇儒术,弘道义,使知礼乐,明法度。

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其源泉,陛下宜广开言路,纳谏如流,使知陛下之明,夫明君,国之福;而纳谏如流,明君之德,陛下宜广开言路,纳谏如流,使知陛下之明。

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其源泉,陛下宜明赏罚,使知法,夫法,国之准绳;而赏罚不明,法之弊,陛下宜明赏罚,使知法。

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其源泉,陛下宜崇道德,尚贤能,使知礼,夫礼,国之维;而尚贤能,礼之本,陛下宜崇道德,尚贤能,使知礼。

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其源泉,陛下宜广积德义,使归心,夫德义,国之宝;而积德义,国之治,陛下宜广积德义,使归心。

《谏太宗十思疏》翻译如下:

我听说想要树木长得高,必须稳固它的根基;想要河水流得远,必须疏通它的源头,想要国家安定,必须积累道德和仁义,道德和仁义,是人们所重视的;而积累道德和仁义,是国家所依赖的,古代的圣王,没有一个不以道德和仁义为本的,现在陛下以仁孝闻名于天下,实在应该弘扬这种道德和仁义,使人心归附。

我听说想要树木长得高,必须稳固它的根基;想要河水流得远,必须疏通它的源头,陛下应该推崇儒术,弘扬道义,使人知道礼乐,明白法度,礼乐,是国家的四维;法度,是国家的准绳,陛下应该推崇儒术,弘扬道义,使人知道礼乐,明白法度。

我听说想要树木长得高,必须稳固它的根基;想要河水流得远,必须疏通它的源头,陛下应该推崇道德,崇尚贤能,使人知道礼节,礼节,是国家的维稳;而崇尚贤能,是礼节的基础,陛下应该推崇道德,崇尚贤能,使人知道礼节。

我听说想要树木长得高,必须稳固它的根基;想要河水流得远,必须疏通它的源头,陛下应该广泛积累道德和仁义,使人心归附,道德和仁义,是国家的宝物;而积累道德和仁义,是国家的治理,陛下应该广泛积累道德和仁义,使人心归附。

《魏征治国智慧探析》

《谏太宗十思疏》一文,充分展现了魏征的治国智慧,他强调道德和仁义在国家治理中的核心地位,认为这是国家的基石,他主张推崇儒术,弘扬道义,使人知晓礼乐,明白法度,从而维护国家的稳定,他还关注民生,主张减轻徭役,减少赋税,使人民得到休息,在用人方面,他主张任人唯贤,选拔贤能,使人心归附,在节俭方面,他主张推崇节俭,戒除奢侈,使人知晓节俭,在军事方面,他主张修养文德,崇尚武备,使人知晓威德,在言路方面,他主张广开言路,接纳忠言,使人知晓陛下英明,在法律方面,他主张明确赏罚,使人知晓法律,在道德方面,他主张推崇道德,崇尚贤能,使人知晓礼节,这些治国理念,至今仍具有重要的现实意义。

《谏太宗十思疏》一文,不仅展现了魏征卓越的文学才华,更体现了其深厚的治国智慧,通过对原文及翻译的解读,我们可以更好地理解魏征的治国理念,为我国现代化建设提供有益的借鉴。