离骚原文精解,屈原忧国忧民情操与文学艺术价值探析

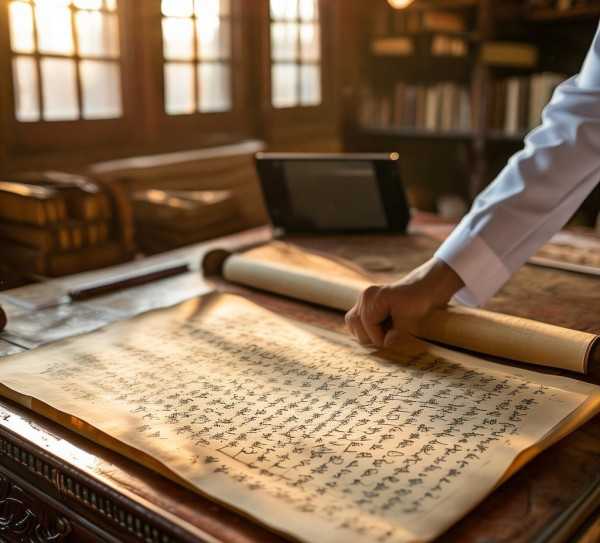

《离骚》:华夏文学的璀璨瑰宝

《离骚》,这颗镶嵌在我国古代文学长河中的璀璨明珠,是战国时期楚国伟大诗人屈原在动荡岁月里创作的一首抒情长诗,作为高中语文教材的经典篇目,它不仅以其深邃的思想内涵和独特的艺术风格吸引了无数读者,更以其丰富的文化底蕴和深刻的历史意义,成为了中华民族文化宝库中的瑰宝,本文将结合高中原文,对《离骚》进行深入解读,以期让读者更好地领略屈原的忧国忧民情怀与艺术魅力。

《离骚》的背景与主题

《离骚》的创作背景是战国时期,这是一个烽火连天、战乱频仍的时代,屈原,作为楚国的贵族,亲眼目睹了国家的衰败和人民的疾苦,内心充满了忧国忧民的情怀,在这样的背景下,他创作了《离骚》,倾诉了自己对国家命运的关切和对人民疾苦的同情。

《离骚》的主题可以概括为以下几点:

- 忧国忧民:屈原在诗中多次表达了对国家命运的担忧和对人民疾苦的同情,如“哀民生之多艰”、“民生各有所乐”等。

- 哲学思考:屈原在诗中探讨了人生、宇宙、道德等哲学问题,如“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”、“民生各有所乐,而吾独不得其所”等。

- 艺术追求:屈原在诗中追求艺术的完美,如“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”、“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”等。

《离骚》的高中原文解读

- “帝高之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。”这句话是《离骚》的开篇,屈原以自己的家族背景开篇,表明自己出身贵族,具有高尚的品德和才华。

- “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”这句话表达了屈原对人生道路的探索和对理想的追求,展现了他坚定的信念和积极进取的精神。

- “民生各有所乐,而吾独不得其所。”这句话反映了屈原对人民疾苦的同情,以及自己无法实现理想的无奈。

- “制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。”这句话描绘了屈原对美好生活的向往,以及他追求艺术的执着。

- “余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。”这句话表达了屈原对道德修养的追求,以及他希望为国家培养人才的愿望。

- “众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。”这句话反映了屈原在楚国内部遭受的排挤和诽谤,展现了他不屈不挠的品格。

- “帝高之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。”这句话是《离骚》的结尾,屈原再次强调自己的家族背景,表达了对国家命运的关切。

《离骚》的艺术魅力

- 抒情手法:屈原在《离骚》中运用了丰富的抒情手法,如比喻、象征、夸张等,使诗歌具有强烈的感染力。

- 结构布局:诗歌结构严谨,层次分明,展现了屈原高超的艺术构思。

- 语言风格:屈原在诗中运用了大量的楚地方言,使诗歌具有浓郁的地方特色。

- 哲学内涵:诗歌蕴含了丰富的哲学思想,如人生观、价值观、道德观等,具有很高的思想价值。

《离骚》作为高中语文教材中的重要篇目,以其深邃的思想内涵和独特的艺术魅力,成为了中华民族文化宝库中的瑰宝,通过对《离骚》的高中原文解读,我们可以更好地领略屈原的忧国忧民情怀与艺术魅力,从而激发我们对国家和民族的热爱,以及对美好生活的追求。