王勃陋室铭原文解析,探析其哲理与人生观

《陋室铭》是我国唐代著名文学家王勃创作的一篇广为传颂的散文,这篇作品以其简洁而深刻的语言,生动地诠释了人生的真谛,传递了作者对人生、道德和理想的独到见解,以下是对《陋室铭》原文的细致解读。

《陋室铭》原文:

山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵,斯是陋室,惟吾德馨,苔痕上阶绿,草色入帘青,谈笑有鸿儒,往来无白丁,可以调素琴,阅金经,无丝竹之乱耳,无案牍之劳形,南诸葛庐,西蜀子云亭,孔子云:“何陋之有?”

陋室之美:

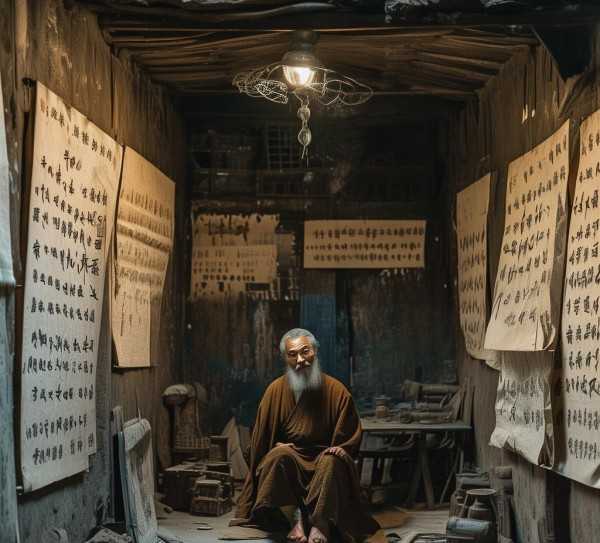

《陋室铭》开篇即以“陋室”为题,却巧妙地以“山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵”为引,将陋室与仙境、龙脉相提并论,凸显了陋室的非同寻常之美,陋室不再是简陋的居所,而是充满神秘与灵性的精神家园。

德馨之韵:

“斯是陋室,惟吾德馨。”这句话是《陋室铭》的核心,作者认为,陋室虽简陋,但只要居住其中的人品德高尚,就能散发出令人敬佩的馨香,这里的“德馨”既是对个人品德的赞美,也是对道德修养的推崇。

自然之美:

“苔痕上阶绿,草色入帘青。”这句话生动地描绘了陋室周围的自然景观,苔痕、绿草,都是自然界的美好元素,与陋室相映成趣,展现了作者对自然的热爱与向往。

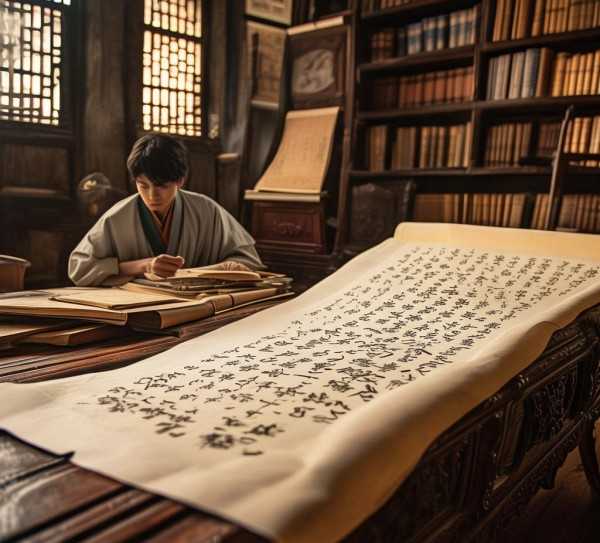

文化之美:

“谈笑有鸿儒,往来无白丁。”这句话反映了陋室中人们的文化素养,鸿儒、白丁分别代表高洁与粗俗,作者认为在陋室中,人们可以与高雅之士交往,共同探讨学问,这种文化氛围令人向往。

生活之美:

“可以调素琴,阅金经,无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”这句话描绘了陋室中人们的生活状态,调素琴、阅金经体现了生活的宁静与淡泊,无丝竹之乱耳、无案牍之劳形则表达了作者对纷繁世事的超然态度。

历史之美:

“南诸葛庐,西蜀子云亭。”这句话将陋室与历史名人相联,展现了陋室的历史底蕴,诸葛亮、扬雄都是历史上著名的文学家和政治家,他们的故事为陋室增添了色彩。

道德之美:

“孔子云:‘何陋之有?’”这句话以孔子之口,点明了陋室的本质,孔子认为,陋室虽简陋,但只要居住其中的人品德高尚,就能体现出陋室之美。

《陋室铭》原文通过描绘陋室之美,传达了作者对人生、道德和理想的独特见解,这篇文章不仅具有文学价值,更具有深刻的哲理内涵,值得我们细细品味。

在当代社会,人们追求物质生活的富足,却往往忽略了精神生活的充实。《陋室铭》提醒我们,生活中真正的美好并非来自物质的堆砌,而是源于内心的修养和精神的富足,在陋室中,我们可以找到心灵的宁静,感受生活的美好。

《陋室铭》原文所蕴含的哲理对我们的人生具有重要的启示意义,在现实生活中,我们应学会在简朴的环境中追求高尚的品德,培养自己的文化素养,保持内心的宁静,从而实现人生的价值。

《陋室铭》以其独特的艺术魅力和深刻的哲理内涵,成为了文化宝库中的一颗璀璨明珠,让我们共同品味这篇经典之作,从中汲取智慧,感悟人生。