杜甫石壕吏原文深度解读与诗意翻译

《石壕吏》——杜甫的五言古诗杰作,收录于其代表作《杜工部集》之中,这首诗以其深邃的内涵和真挚的情感,流传千古,成为文学史上的不朽名篇,本文将深入剖析《石壕吏》的原文,并加以现代汉语的翻译,旨在让读者更深刻地感受这首诗的艺术魅力。

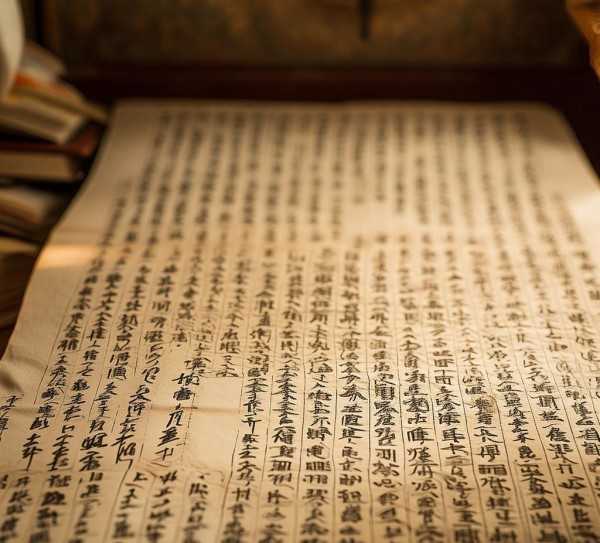

《石壕吏》原文如下:

暮投石壕村,有吏夜捉人。 老翁逾墙走,老妇出门看。 吏呼一何怒,妇啼一何苦。 听妇前致词,三男邺城戍。 一男附书至,二男新战死。 存者且偷生,死者长已矣。 室中更无人,惟有乳下孙。 有孙母在堂,况我怀中儿。 有吏夜捉人,吾将何以逃而生? 急应河役,犹得备晨炊。 夜久语声绝,如闻泣幽咽。 天明登前途,独与老翁别。

原文翻译:

在黄昏时分,我抵达石壕村投宿,却遭遇官吏在夜深人静时捉拿村民。 一位老翁翻墙而逃,一位老妇则出门观望。 官吏怒吼呼喊,老妇哭泣哀求。 我听到老妇诉说,她的三个儿子在邺城戍守。 其中一个儿子寄来书信,告知另外两个儿子新近战死。 存活者只能苟且偷生,死者则永逝不返。 家中已无他人,唯有哺乳的孙子。 孙子尚有母亲在堂,而我怀中的孩子,更是我的命根。 面对夜捕的官吏,我该如何逃脱而求生? 急忙应征河役,尚能准备早餐。 夜深了,说话声渐渐消失,仿佛听到低声哭泣。 天亮了,我踏上前途,只能与老翁分别。

对《石壕吏》的赏析:

《石壕吏》以一位老妇在官吏夜捕人时的悲惨遭遇为背景,深刻反映了唐代中期动荡不安、战争频发的现实,诗中运用对比手法,将官吏的凶狠与老妇的哀求形成鲜明对比,揭示了战争给人民带来的深重灾难。

诗中通过老妇的诉说,展现了家庭成员在战争中的悲惨命运,三个儿子分别戍守邺城、阵亡,家中只剩下她和孙子,这种家破人亡的痛苦,使人对战争的残酷有了更深刻的认识。

在艺术表现上,《石壕吏》运用了丰富的修辞手法,如对比、拟人、排比等,使诗歌语言生动形象,富有感染力,诗人巧妙地运用白描手法,将老妇的悲惨遭遇刻画得淋漓尽致,使读者深受触动。

《石壕吏》以其深刻的意义和真挚的情感,成为杜甫诗歌中的佳作,这首诗不仅展现了唐代中期的现实,也表达了诗人对战争的憎恶和对人民的同情,在今天,这首诗仍具有极高的艺术价值和现实意义。