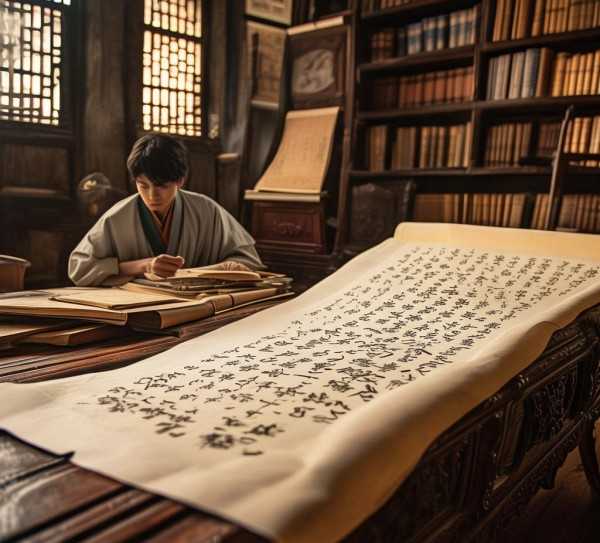

逍遥游,庄子思想中的自由精神与超越境界解读

《逍遥游》作为《庄子》的开篇之作,堪称道家哲学的瑰宝,庄子以其独到的笔触,绘制出一幅超脱尘世、向往自由的壮丽画卷,本文将深入剖析《逍遥游》原文,探讨庄子思想中蕴含的自在与超脱的真谛。

《逍遥游》原文如下:

“逍遥游,其独往也,逍遥者,游于无穷也,穷则反,反则通,通则久,久则大,大则化,化而欲作,作则欲止,欲止则静,静则虚,虚则明,明则得,得则忘,忘则得之矣。”

在这段原文中,庄子首先提出了“逍遥”这一概念。“逍遥”寓意着自由自在,无拘无束;“游”则指游历、探索。“逍遥游”便是自由自在地游历于无穷无尽的境界。

庄子认为,逍遥是一种超越世俗束缚的境界,在此境界中,人们可以摆脱名利的枷锁,达到超然物外的状态,他进一步阐述道:“其独往也。”这句话意味着,在逍遥的境界中,人们可以随心所欲地行走,不受任何拘束。

庄子运用“穷则反,反则通,通则久,久则大,大则化,化而欲作,作则欲止”这一系列词语,阐述了逍遥的内在逻辑,这里的“穷”指的是人生的困境和束缚,而“反”则是指从困境中解脱出来,一旦解脱,就会通达,通达则能长久,长久则能壮大,壮大则能变化,变化则能激发,得到满足后,又会产生止欲的愿望。

庄子所描述的,是一种不断循环、不断超越的过程,人们在逍遥的过程中,不断地从困境中解脱,达到更高的境界,最终实现心灵的自由与超脱。

在逍遥的境界中,庄子强调了“静”的重要性,他认为,只有保持内心的宁静,才能达到真正的逍遥,在原文中,庄子写道:“欲止则静,静则虚,虚则明,明则得,得则忘,忘则得之矣。”这里的“静”即是内心的宁静,是达到逍遥的关键。

庄子进一步指出,内心的宁静能够使人虚心,虚心则能洞察事物的本质,洞察本质则能获得真知,获得真知则能忘却世俗的烦恼,忘却烦恼则能真正地达到逍遥的境界。

《逍遥游》原文的最后,庄子提出了“得之矣”的观点,这里的“得”,指的是达到了逍遥的境界,在逍遥的境界中,人们不再被名利所累,不再被世俗所困,从而获得了一种永恒的自由。

《逍遥游》原文是庄子思想中关于自由与超脱的精髓所在,通过解读原文,我们可以看到庄子对人生的深刻洞察,以及他对自由的执着追求,在现代社会,逍遥的思想依然具有重要的启示意义,它提醒我们在追求物质生活的同时,更要关注精神世界的建设,追求内心的宁静与自由。

相关阅读: