草,自然与人文的交融——古诗中的草意象探析

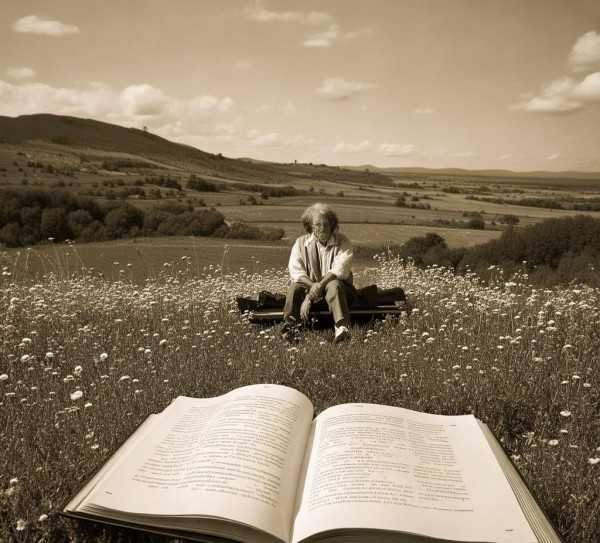

自古以来,草,作为自然界的一份子,在我国文学作品中,尤其是古诗中,常常承载着丰富的象征意义,它不仅展现了诗人对自然之美的深情厚爱,更蕴含着深刻的人文情怀,本文将围绕几个典型的草的古诗故事,深入探寻草在古诗中的独特魅力。

唐代诗人白居易的《赋得古原草送别》堪称典范,诗中“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生”的句子,以草为意象,生动地表达了诗人对离别之情的感慨,草在这里象征着生命的顽强与永恒,无论历经多少磨难,春风拂过,便又能焕发生机,这不仅是对离别友人的慰藉,更是对人生无常的深刻感悟。

唐代诗人杜甫的《春望》以“国破山河在,城春草木深”的诗句,将草与国家兴衰紧密相连,诗中的草,既是战乱后荒芜景象的描绘,也是对国家未来的期盼,寄托了诗人对国家的忧虑与关切。

宋代女诗人李清照的《如梦令·常记溪亭日暮》中,“常记溪亭日暮,沉醉不知归路,兴尽晚回舟,误入藕花深处”的词句,将草与水、花、鸟等自然元素融为一体,描绘出一幅宁静美好的画面,展现了溪亭的宁静与诗人的怀旧之情。

宋代词人辛弃疾的《青玉案·元夕》则以“东风夜放花千树,更吹落、星如雨,宝马雕车香满路,凤箫声动,玉壶光转,鱼龙舞”的词句,将草与花、树、鸟等自然元素共同描绘出元宵佳节的繁华景象,彰显了诗人对美好生活的向往。

宋代诗人陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》中,“三河东入海,五千仞岳上摩天,遗民泪尽胡沙尽,南望王师又一年”的诗句,将草与河、岳、沙等自然元素结合,表达了对故土的思念和对国家命运的担忧。

草的古诗故事在我国文学史上具有重要地位,它不仅展现了诗人对自然美的热爱,更蕴含着丰富的人文情怀,从白居易的《赋得古原草送别》到陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》,草在古诗中的象征意义和艺术价值,值得我们深入挖掘和品味。

相关阅读: